EOSLやEOLという言葉を聞いたことはあっても、その具体的な内容や違いを正確に把握している人は少ないかもしれません。どちらも製品やシステムのサポートが終了することを示していますが、厳密には異なる点があります。この記事では、EOSLやEOLの意味や違い、取るべき対応策について詳しく紹介します。

EOSLは「メーカーサポートの終了」

EOSLとは、メーカーが製品へのサポートやサービスの提供を終了することを指します。ここでは、EOSLの意味や特徴、注意すべきポイントについて詳しく解説します。サポート対応がなくなる

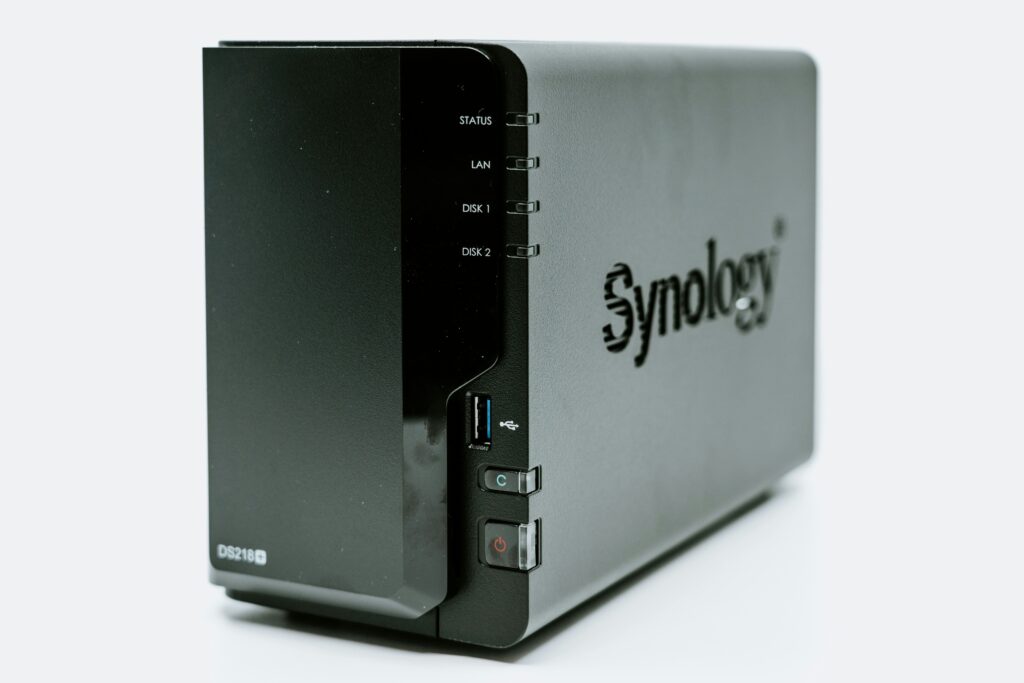

EOSLになると、IT機器やハードウェアに対するメーカーの保守サービスを受けられません。故障が発生しても、修理を依頼することはできません。ただし、サービスが終了しても、製品自体は利用続行可能です。ただし、何か問題が起きた際には、当てになるサポートがなくなることになります。トラブルのリスクがある

メーカーのサポートが終了した後に使い続けると、修理ができないだけでなく、セキュリティの面でも問題が起こるおそれがあります。通常のセキュリティパッチなどが配布されず、脆弱性が残ったままになる可能性が高まります。EOSLは必ずやってくる

EOSLはソフトウェアにも発生します。一般的に、製品は利用開始から5年から7年程度でサポート終了の時期を迎えます。EOLは「ライフサイクルの終了」

EOLとは、製品の使用可能期間やサポート期間の終了を示す言葉です。EOSLとEOLは同じ意味で使われている

この2つの用語は意味が似ており、同一の内容として扱われることもあります。EOSLは特定機器に対する保守終了を指すのに対し、EOLは製品全体や関連サービスを含む終了を表現する際に用いられます。どちらの場合も、最終的にはメーカーのサポートがなくなるという点で共通しています。広範囲での終了を指す

EOSLは特定の製品に対するサービスが終わることを示しますが、EOLはそれよりも広い範囲でのサービス終了を指します。特にハードウェアの場合、本体だけでなく関連するソフトウェアやサポート全体が終了することを指すことが多いです。意味の確認が必要

普段の会話ではあまり気にしなくても問題ありませんが、自社の機器やシステムに関する場合は、その用語の意味を正確に把握することが重要です。意味を正確に把握することは、サポート体制を知るうえで欠かせません。いずれにせよ、サポート終了時期を前もって把握しておくことが求められます。EOSL・EOLのどちらも適切な対策が欠かせない

自社の機器やシステムがEOSLやEOLに達した際に、慌てないためにも、前もって対応策を検討しておくことが大事です。どちらも意味合いを理解し、状況に応じた対策を取る準備をしておくことが、安定した運用の継続につながります。機器やシステムのリプレイス

EOSLやEOLは、機器やシステムを新規導入するタイミングとして適しています。ただし、新しい製品に切り替えた際に、現在使っている機能がなくなってしまうリスクもあるため、よく検討した上で判断することが求められます。また新しい機器への入れ替えには多くのコストがかかる場合もあり、サポート終了までに予算や体制の準備が間に合わないケースもあります。そのため、すぐにリプレイスできるとは限りません。

リプレイスする際は、必ずしも最新機種を選ぶ必要はありません。現在使用している機器と同等レベルで、引き続き保守対応が可能な製品であれば、候補のひとつになります。

まったく異なる仕組みに切り替えることも選択肢のひとつです。もし予算の問題がある場合は、資金が準備できるまで導入時期を遅らせる方法もあります。

保守期間が過ぎた後も利用を続ける

メーカーの保守サポートが終了した機器やシステムを、修理やサポートを受けられないまま使い続ける方法もあります。これまで特に大きな不具合がなかった機器であれば、しばらくは問題なく使用できるでしょう。しかし、機器のトラブルは予測が難しく、突然発生する可能性もあります。メンテナンスを受けない期間が長くなるほど故障リスクは高まり、いざというときには業務に深刻な影響が出るおそれもあるでしょう。

そのため、サポートが受けられない状態での継続利用はリスクが大きいため、あまりおすすめはできません。

第三者保守

メーカーによる保守が終了しても、第三者保守を導入すれば、既存の機器やシステムを継続して利用することが可能です。本格的なリプレイスまでの繋ぎとしても利用でき、保守窓口をまとめることで業務の負担軽減にもつながります。必要な機能を維持しながら、計画的な移行ができる点も魅力です。ただし、機器やシステムに問題がなくても、リプレイスした方が利便性や生産性が向上し、さまざまなメリットが得られるでしょう。